それぞれのメリット/デメリットなどを紹介する本企画。

今回のテーマは、贈与による資産継承についてです。

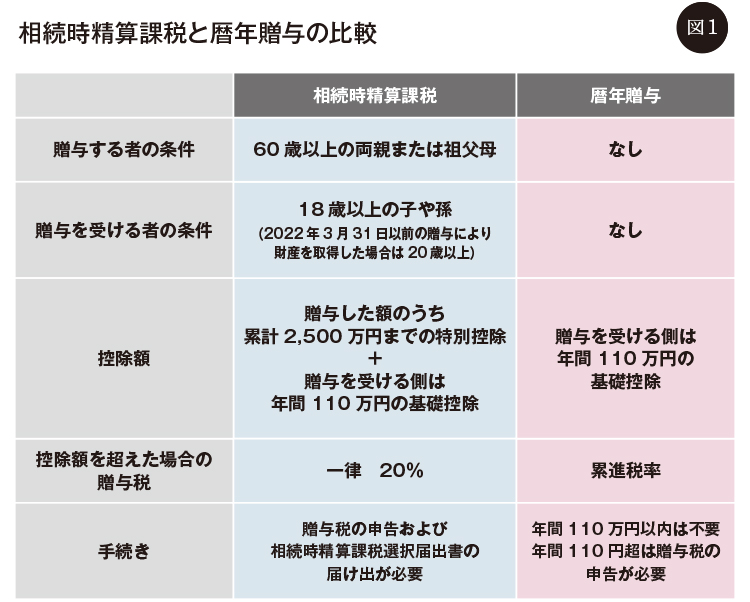

「暦年贈与」と「相続時精算課税」の違いとポイントについて解説します。

目次

-

1.「暦年贈与」「相続時精算課税」とは?

-

2.相続発生まで時間があるなら暦年贈与は有効

-

3.相続時精算課税はコツ 押さえて使うと効果絶大

「暦年贈与」「相続時精算課税」とは?

しかし、贈与した価額によっては贈与税がかかってきます。また、贈与するタイミングや何を贈与するかによっても節税効果は違ってきます。

そこで今回は、贈与について考える際に重要な「暦年贈与」と「相続時精算課税」の、2つの方法について紹介します。この2つの違いや、それぞれの使いどころ・注意点を知っておくことは相続対策を考えるうえできっと役に立ちます。

2024年1月1日から贈与税・相続税に関する法律が大きく変わりました。重要なルール変更もあったので、その点も含めてポイントをまとめて紹介します。

暦年贈与は、1年間に110万円までの贈与が非課税となります。110万円の控除額を超えると、贈与を受けた人に贈与税がかかり、贈与税の申告が必要になります。

暦年贈与の税率は、控除額を超えた金額に対してかかります。例えば200万円の贈与なら、110万円を引いた90万円に10%の税率が適用されます。贈与額が大きいほど税率も階段式に上がっていく累進課税の仕組みです。

税率だけを見ると相続税の税率(10%~55%)と同じですが、贈与税のほうが少ない金額で高い税率が適用されます。

【相続時精算課税】

相続時精算課税は、年間110万円まで非課税の「基礎控除」と、それとは別に累計2500万円まで非課税の「特別控除」という2つの控除をもちます。要件(図1参照)を満たす場合に選択できます。

累計2500万円までなので、複数回に分けて贈与しても構いません。

基礎控除を除いた贈与の累計が2500万円を超えると、超過分に一律20%が課税されます。

この制度を使って贈与した財産は相続時に相続財産に加えて計算します。すでに納めた贈与税は相続税から差し引かれますので、重複して支払うことにはなりません。簡単に言うと、相続税を先払いするイメージです。

この記事は会員限定です。無料の会員登録で続きをお読みいただけます。

無料の会員登録で記事の続きを読む

ログインする

無料の会員登録で、この記事以外にも

土地活用ラウンジ内のすべての記事や動画をご覧いただけます。

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。