地域社会に貢献するためにも、高齢者向けの土地活用について理解しておきましょう。

高齢者向け土地活用の現在

増加する高齢者に対して住宅や施設が足りない状況に

このような現状の中、高齢者向けの住宅や施設は不足しており、待機している高齢者も少なくありません。例えば特別養護老人ホームに関しては、2022年の厚生労働省の発表によると、約27.5万人が待機しているとあります。

高齢者のための住まいは、高齢者の自立レベルによって、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などさまざまですが、どの住宅に関しても不足しているのが現状なのです。

国も補助金や税制優遇などにより、整備を進めています。しかし、それだけでは足りません。いま求められているのは、高齢者向けの住宅や施設のために、不動産を提供していただけるオーナーさまではないでしょうか。

社会に貢献するために土地を活かす。そんな発想を持たれているオーナーさまも増えています。

どのような高齢者向け住宅・施設が求められているのか

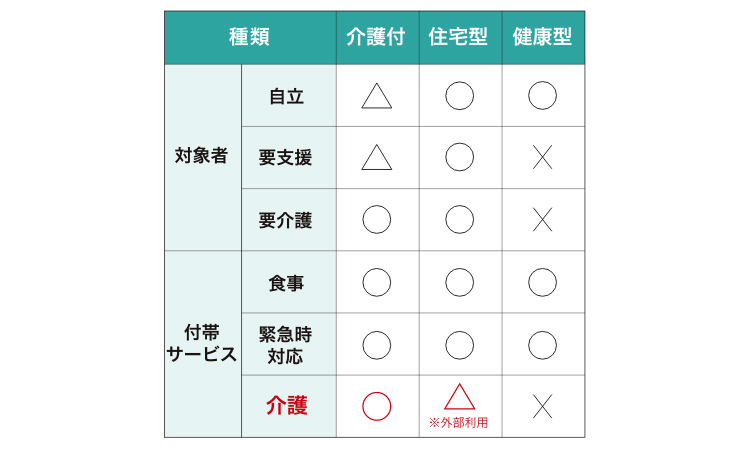

サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認と生活相談サービスを受けることができる高齢者向けの賃貸住宅です。

有料老人ホームは、食事サービス、家事援助、介護サービス、健康管理のいずれかのサービスを利用でき、高齢者が心身の健康を維持しながら生活できるように配慮された「住まい」のことです。

日帰りで介護や生活機能訓練を行う施設がデイサービスです。

グループホームは、認知症の高齢者が専門スタッフの援助を受けつつ5人から9人のユニットで共同生活する介護福祉施設です。家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅らせて、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指します。

その他に、訪問サービス、宿泊サービスが受けられる小規模多機能ホームなどがあります。

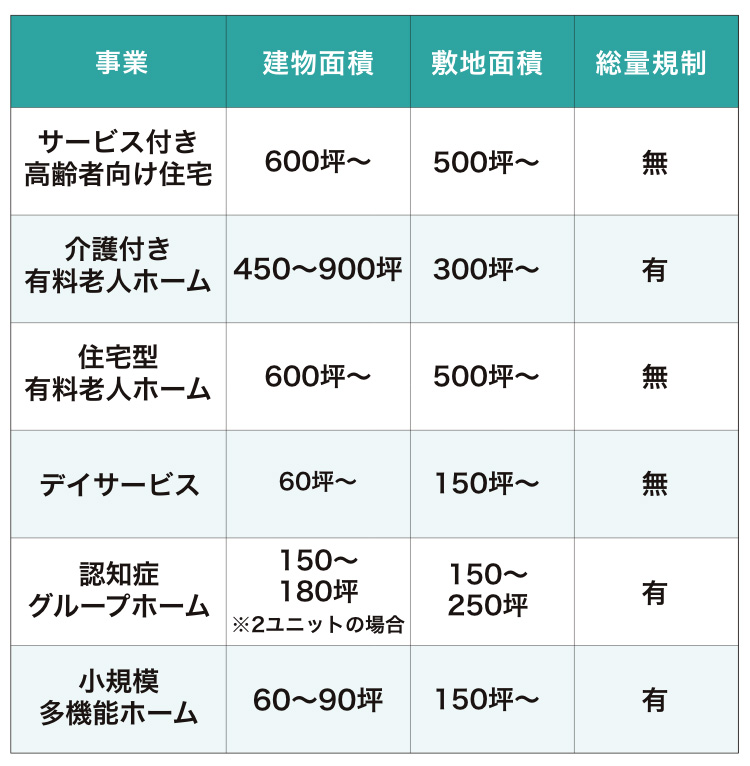

下の表では、それぞれの事業に必要とされる土地の広さの目安をあげておりますので、活用を考える際の参考にしてください。

※面積はすべて目安です

土地活用における高齢者向け施設。土地オーナーさまのメリット・デメリットとは?

デメリットとしては、もし事業者が撤退してしまった場合、建物を違う用途に使うことがむずかしいということがあげられます。

信頼できるパートナーを見つけ、綿密に計画を立てることが必要です

高齢者向けの土地活用の仕組みを知ることから

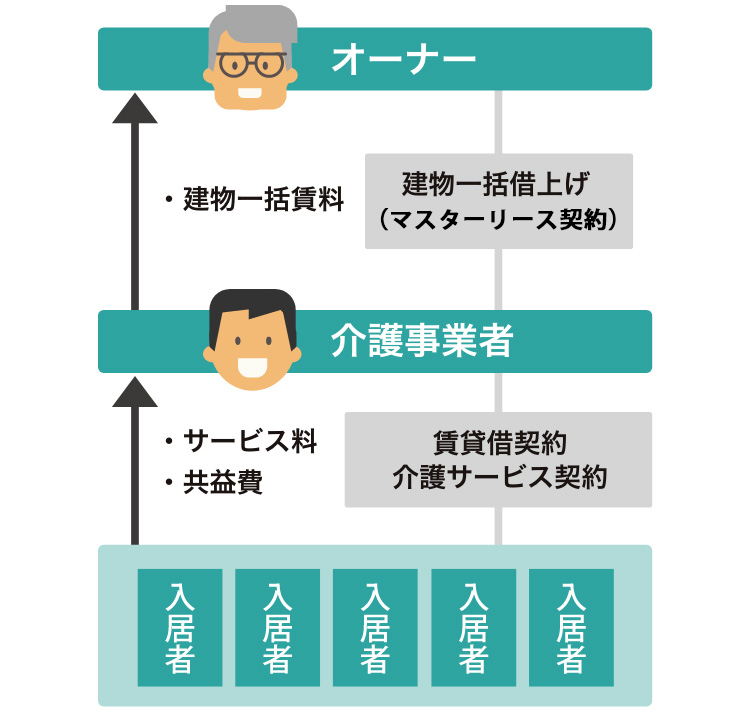

まず運営事業者を選定し、打合せをしながらどのような建物が市場に適しているのか決定します。

運営事業者に一括借上げしてもらうので、経営のノウハウを持つ必要がないこと、入居者の募集からクレーム対応までオーナーさまの負担が少ないことがメリットとしてあげられます。

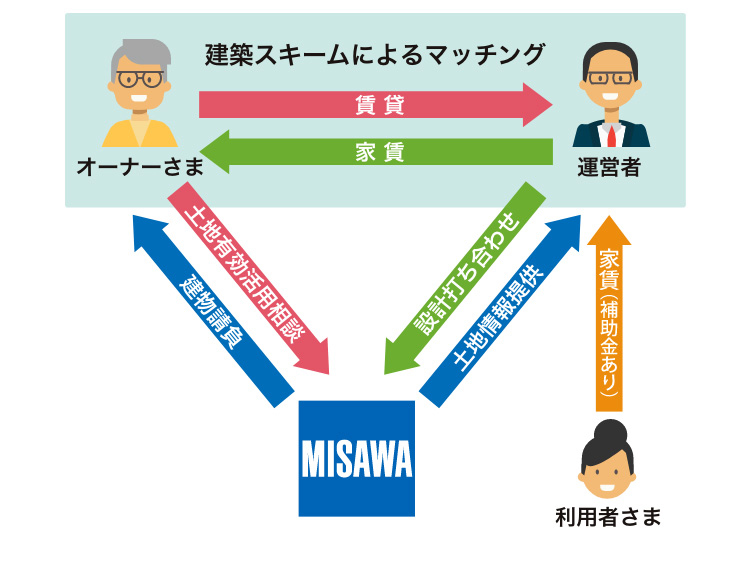

オーナーさまと事業者のマッチングが重要に

ミサワホームは、さまざまな高齢者向け住宅や施設に実績があり、多くのノウハウを持っています。

その土地が高齢者向けの土地活用として魅力的か、運営事業者の出店ニーズがあるのか、などを分析し、マッチングのお手伝いをいたします。

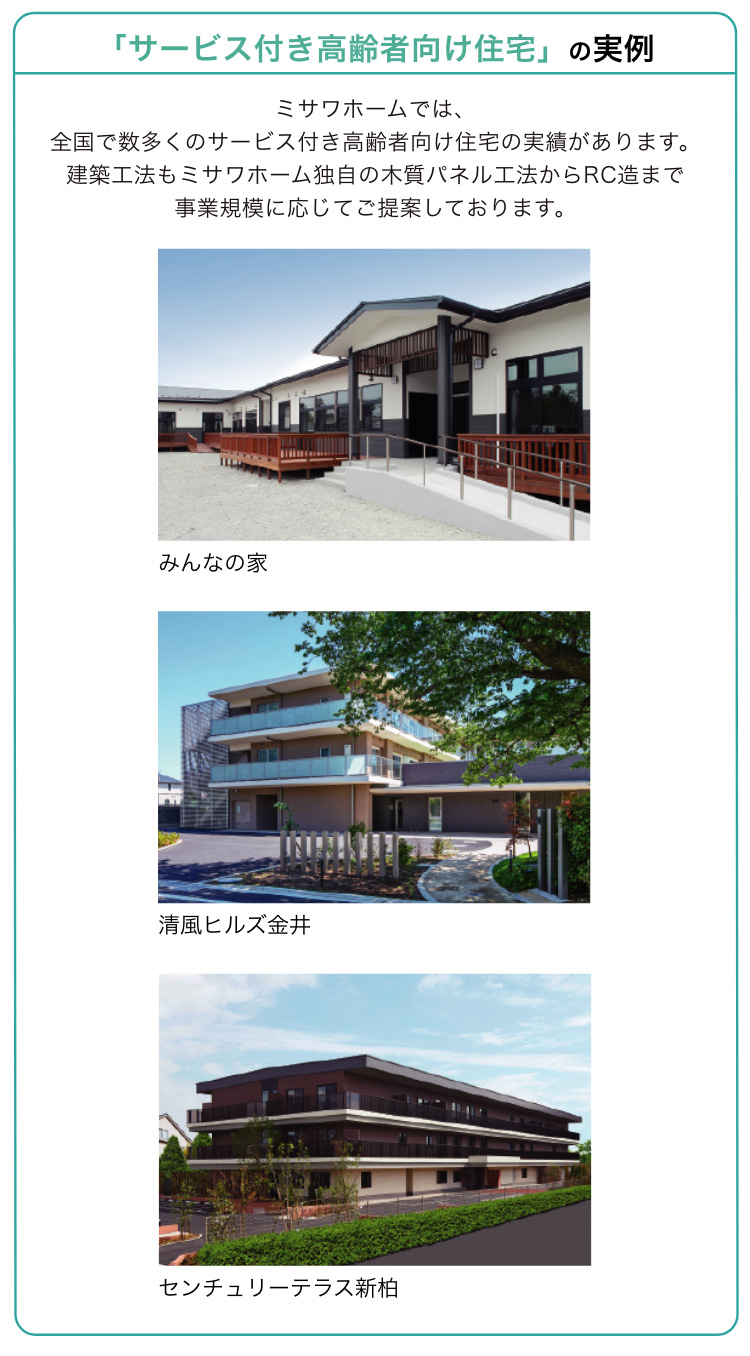

これからの高齢者住宅として定着してきたサービス付き高齢者住宅

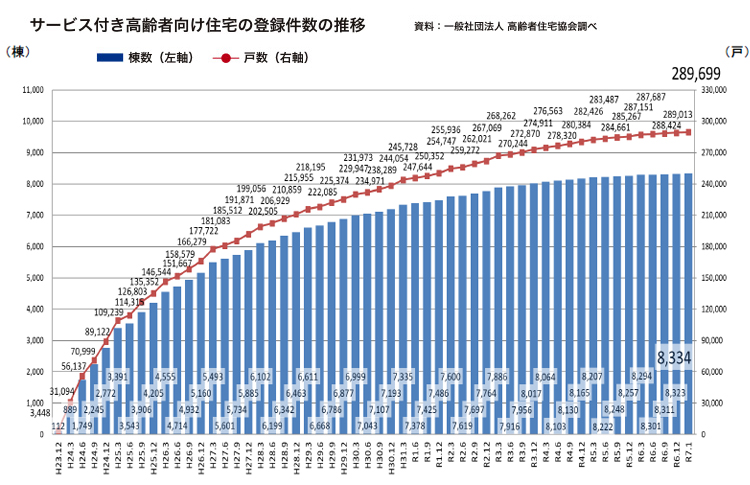

制度開始から14年。これからの「サ高住」

今年度は制度開始10年目にあたり、補助金事業の最終年度となる可能性もあるので、サ高住での土地活用のポイントについて解説します。

どのような土地の広さが必要なのか

最近の運営事業者ニーズでは、50戸以上を求める傾向があり、建物で600坪、敷地面積で500坪程度必要になります。医療機関など専門性に特化した事業者の場合は、30戸前後、建物で350坪、敷地面積300坪程度などでも計画するケースがあります。

必要な住宅のサービスとは

しかし、一般的には事業者によってはデイサービス事業所や医療・介護サービスを併設するケースが多く、市場によってニーズが異なりますので、事業者と打合せをしながら決定します。

高齢者等存続安定化推進事業からスマートウェルネス住宅等推進事業へ

スマートウェルネス住宅等推進事業とは、高齢者だけでなく、障がい者や子育て世代など、多様な世代の人が安心して健康的な生活を送ることができる(スマートウェルネス)ための住環境などの実現を目標とした事業であり、サ高住もその一環に組み込まれています。そのため、断熱性能の向上やバリアフリー化など、指定された要件を満たし、申請が通れば、補助を受けることができます。

ミサワホームでは、高齢者向けの土地活用に詳しいスタッフが多数在籍しております。事業者のマッチングから補助申請のお手伝いまで、トータルにお手伝いすることが可能です。

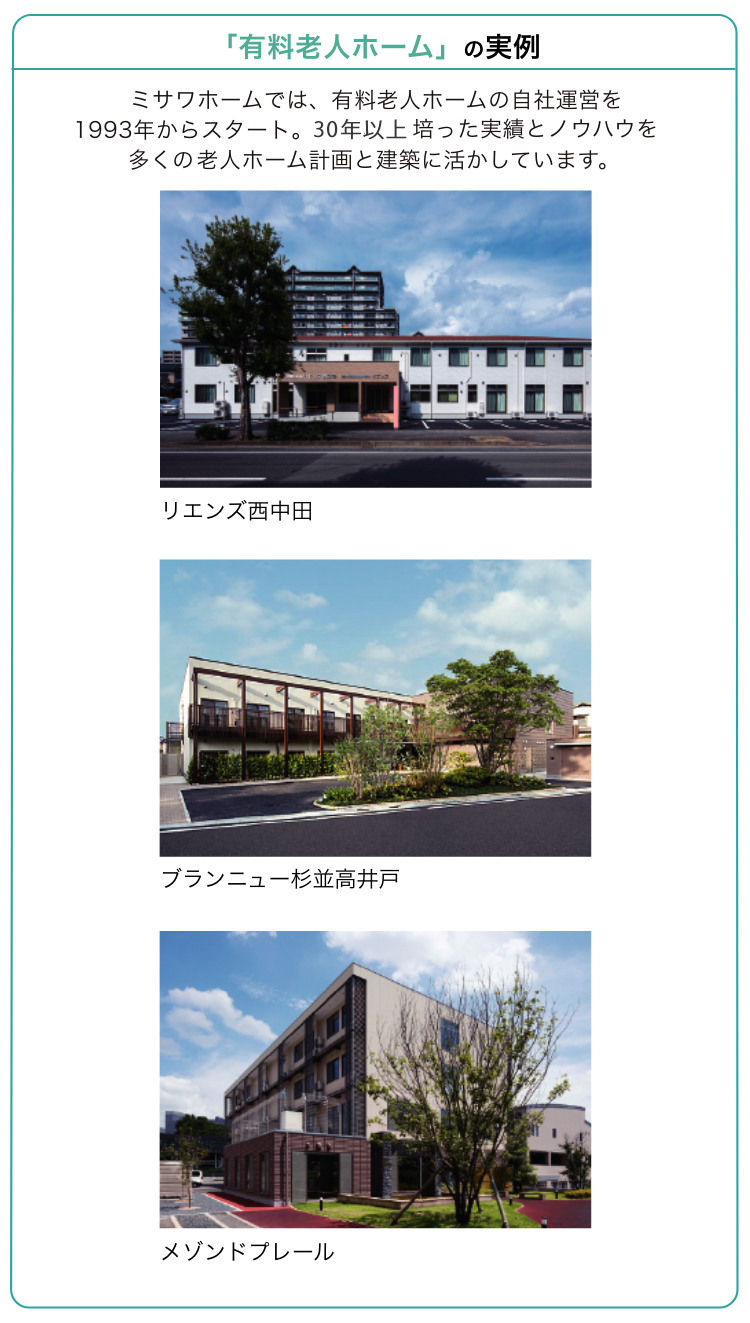

地域のニーズに応えることで安定経営が見込める有料老人ホーム

利用対象者により分かれている有料老人ホーム

介護付きは、介護が必要になった際にホームのスタッフがサービスを提供する施設。住宅型は、介護が必要になった場合、訪問介護や通所介護などの在宅サービス事業所と、入居者個人が契約を行って介護サービスを受けます。

自治体により総量が決められている

有料老人ホームのうち、介護付き有料老人ホームは総量規制の対象となっています。土地活用の際に、まず自治体による公募の有無を確認する必要があります。一方、住宅型有料老人ホームは総量規制の対象外ですので、運営事業者が希望するタイミングで建築することが可能です。

土地活用として安定性が高いことがポイント

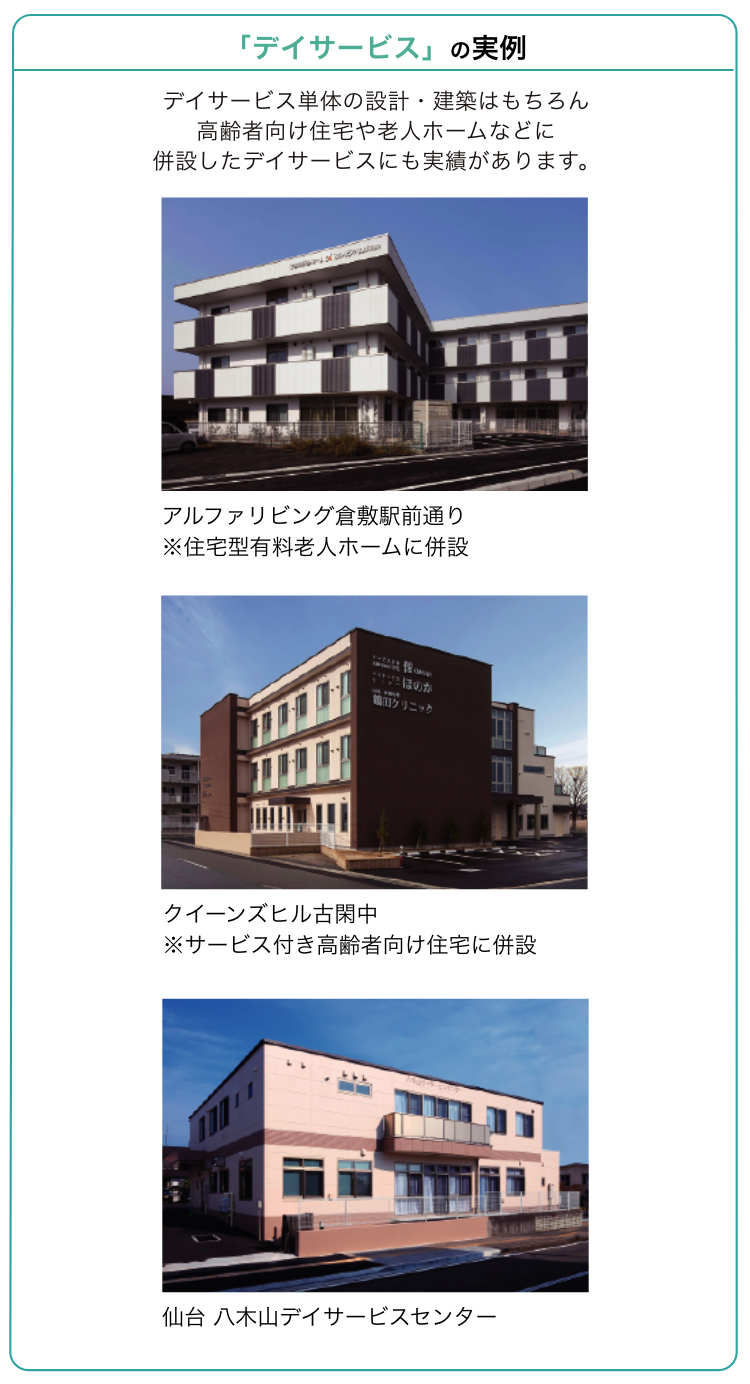

比較的小さな土地でも活用できる高齢者向け施設のデイサービス

在宅介護を補助する地域の拠点に

規模は事業者によってさまざまですが、小規模でも開設が可能なため、ビルテナントを利用してデイサービスを開設するケースなどもあります。

在宅で介護している家族の負担軽減を目的に利用されることが多いデイサービスですが、最近では入浴サービスやレクリエーション、食事など、利用者が通いたくなる付加価値が人気となり、中には要介護度の軽減・要介護状態からの卒業を目的としたリハビリ特化型デイサービスなどが注目を集めています。

総量規制がないため開設しやすい

比較的小さな土地でも活用の可能性がある

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

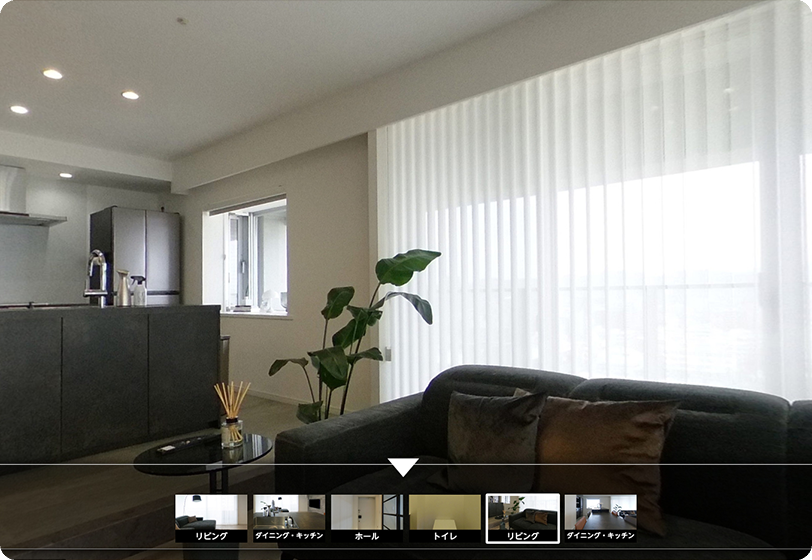

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。